【導入事例 Vol.55】

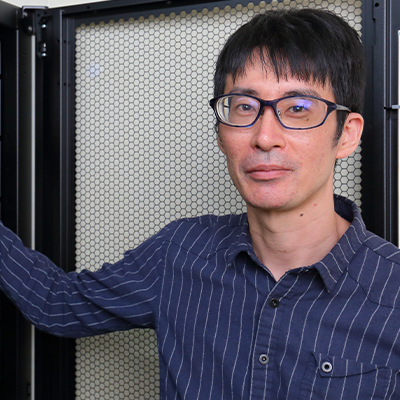

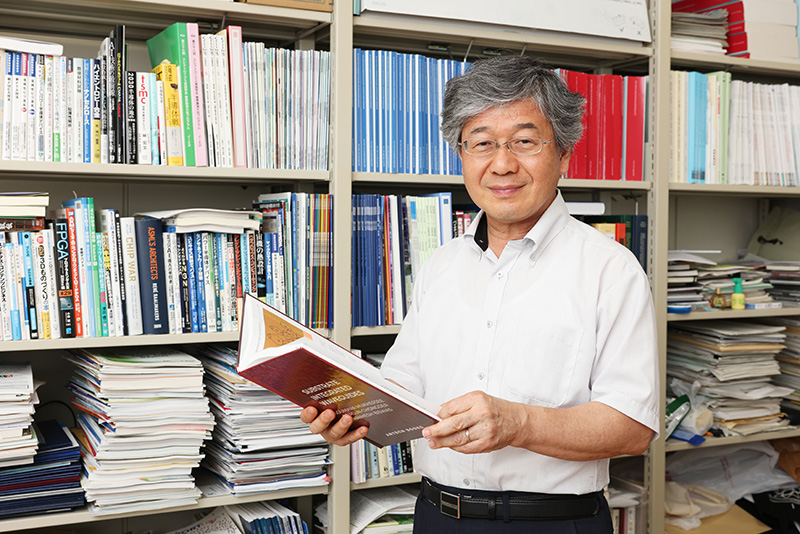

熊本大学 卓越教授 青柳 昌宏様

■経歴

1982年、名古屋工業大学 電子工学科卒業。同年、国立「電子技術総合研究所」(後の経済産業省所管の公的研究機関「産業技術総合研究所」)に入所。イギリス国立物理学研究所の留学後、出向先の経済産業省で半導体の実装技術のプロジェクトに参加し、立ち上げから携わる。2022年、熊本大学に着任。自身の研究と後進育成に力を入れている。

■「半導体」って、どんなものですか?

半導体デバイスは、スマホや家電のように家電量販店で目にしないのでピンとこないかもしれませんが、電子機器の頭脳として働く部品のことです。

半導体はインターネット通信による社会インフラや、銀行のATM、電車、医療、身近なところで言えばスマホやパソコン(のCPU)、エアコン、炊飯器、電気自動車など、ありとあらゆるモノに搭載されていて、目に見えない力でわたしたちの生活をサポートしています。

■熊本県が半導体で注目されているのはなぜですか?

実は熊本は、半導体における世界最大級の一大拠点になる可能性を大いに秘めている場所なんです。

熊本には半導体関連企業が多く集まっていて、半導体関連の製造業出荷額も全国平均よりも大きく上回っています。にもかかわらず、企業の数に対して半導体製造に携わる専門職はまだまだ人手不足な状況が続いています。

そこで2024年に熊本大学では、工学部に新たな「半導体デバイス 工学課程」を新設しました。「課程」とは聞き慣れないかもしれませんが、「学科」と並列の教育組織のことです。

「半導体デバイス 工学課程」では、工学部に所属する各学科の教員が分野横断的に授業を担当し、半導体の製造や開発に従事する未来の技術者や研究者を育てようと取り組んでいます。

半導体の分野で日本が世界で輝けるように、一緒に学びませんか?

■先生が研究されている「3次元集積LSI」について教えてください

LSIとは、大規模(Large)な集積回路(Scale Integration)のことです。スマホ時代の現代では、「ICチップ」と言った方がわかりやすいかもしれませんね! ICチップとは、集積回路を意味します。

従来の集積回路は、1つの基盤の中に「計算をする回路」や「メモリ」、「入出力回路」などたくさんの回路ブロックを入れて製造してきました。しかし、回路の規模が大きくなると、その下地として使う基盤も大きくなり、また各ブロック間をつなげる配線も長くなってしまいます。配線が長くなればなるほど消費する電力も大きくなり、データの速度も遅くなってしまいます。

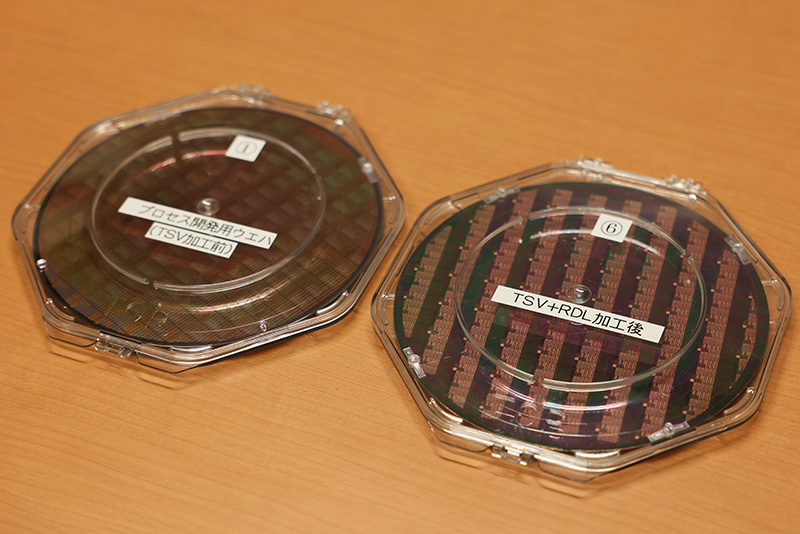

そのような背景があり、半導体デバイスの製造に携わる人々は基盤として使うシリコンの小型化や薄型化を推し進めてきたのですが、これ以上、半導体の基盤の面積を小さくすることが難しくなってきました。

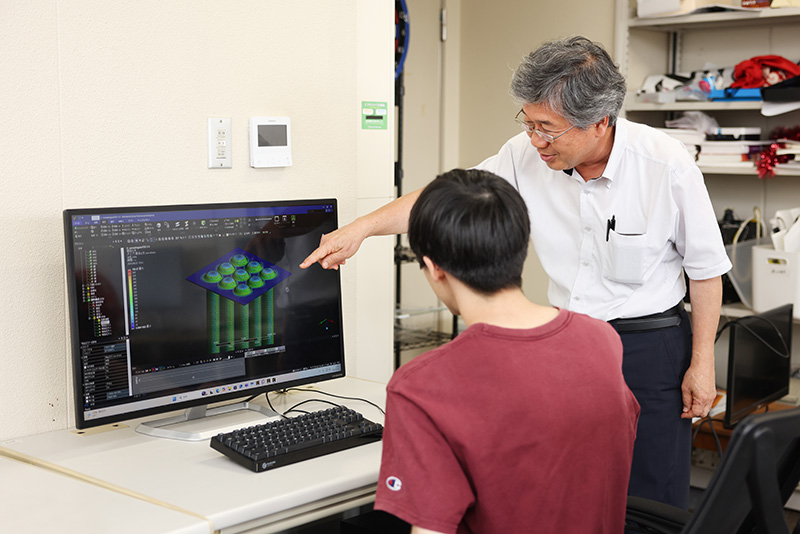

そこで現在、半導体分野では、基盤の厚みを減らし、薄型のシリコンを縦方向に何層も積み重ねる研究が行われています。この積層技術が、私が長年研究している「3次元集積LSI」です。

集積回路は同じ面積でも積み重ねることで、部品の搭載密度が上がります。搭載密度が上がれば半導体の性能が向上し、より小型で性能の高い半導体の生産が可能になります。私たちがふだん使っているスマホのカメラも、半導体の積層技術によってセンサー部分と情報処理の部分を積み重ねることで小型化に成功しました。

私の研究室では、3次元LSIの本格的な実用化に向けて、熊本に工場を持つ複数の企業と共同研究を行っています。

■「3次元集積LSI」が実用化したら、世の中はどう変わると思いますか?

集積回路に積層技術を使うメリットとして、

- ・小型化

- ・処理性能の向上

- ・高機能

- ・消費電力ダウン(低電力化)

- ・コストダウン

が挙げられます。

消費電力が少なくて済む、つまりバッテリーが長持ちすることで、例えばスマホの電池も長持ちしたり、監視カメラの電力を今よりもっと小さくすることが可能になります。

今、日本では、道路や下水などインフラの老朽化がニュースになっていますが、橋やトンネル、下水などに設置する監視カメラやドローンの電力が1/10、1/100になれば、そこにかかる電気代も節約することができ、税金を減らすこともできるようになります。

この3次元集積LSIが日本で実現できれば、インフラに役立つだけでなく、日本が半導体の分野で再び世界をリードすることが叶うと思っています。

■「3次元集積LSI」を研究している大学は、他にもありますか?

3~4カ所ありますが、この最先端技術を研究している大学はまだ少ないのが現状です。

熊本は技術力のある企業の工場が集積し、新しいものを生み出す力が備わっている場所です。私は熊本大学「半導体デバイス 工学課程」で、未来の半導体業界を担える人材を育てていきたいと思っています。

■アプライドやアプライド製品に対する感想を聞かせてください

長年、研究畑に身を置いていますが、コンピューターのCPUのバージョンが年々上がるので、自分の研究に合ったシステム構成を考えるのに時間を取られてしまい、新しいコンピューターの導入はこれまで少し億劫な作業であり、長年の悩みでした。

アプライドの存在は熊本大学着任後に知ったのですが、私のリクエストを聞いて適切にアレンジしてくれるので、悩む時間が随分と減り、とても助かっています。