【導入事例 Vol.56】

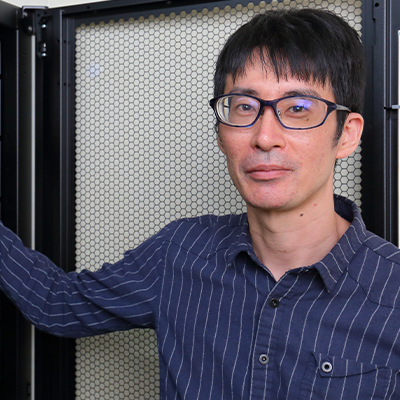

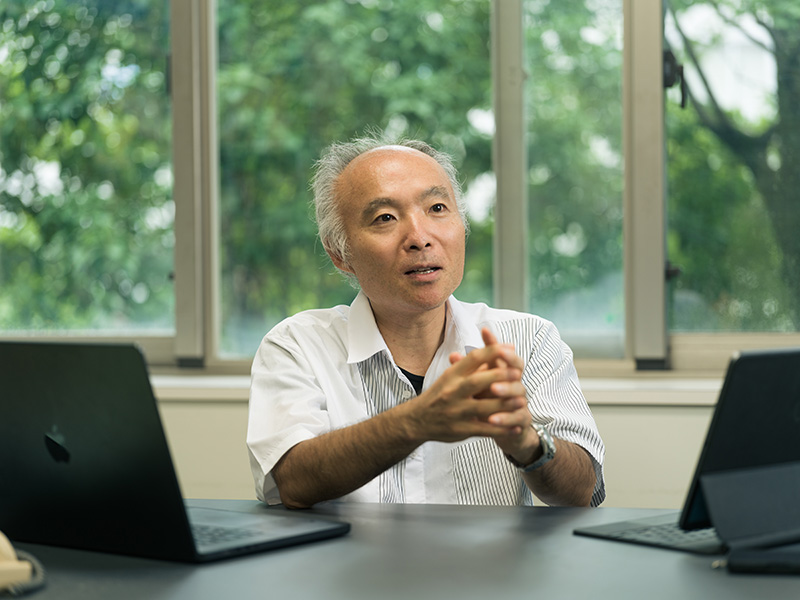

鹿児島大学 教授 高桑 繁久様

■経歴

1999年に東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程を修了後、台湾中央研究院天文及天文物理研究所やアメリカ合衆国スミソニアン天文台、国立天文台ALMA推進室にてポスドク研究員として経験を重ねる。2007年から台湾中央研究院にて助教、准教授を経て、2016年より現職。専門は電波天文学、天体物理学。

■先生が取り組んでいる「電波天文学」について教えてください。

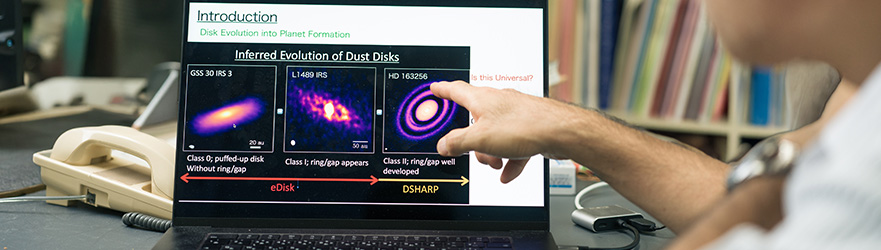

「電波天文学」は、天体が発する電波を研究して、可視光線だけでは見えない宇宙の姿を明らかにする天文学の分野のひとつです。宇宙から届く電波は、分子や塵が放射するものや、非常に高エネルギー現象によるものなど多岐にわたる。それらは目に見えないので、大型の電波望遠鏡を使って観測を行います。用いているのは、南米・チリにある世界一大きなALMA望遠鏡の観測データ。解析することで、星の誕生する現場や分子ガスの分布、ブラックホール周辺の構造などを知ることができるわけです。

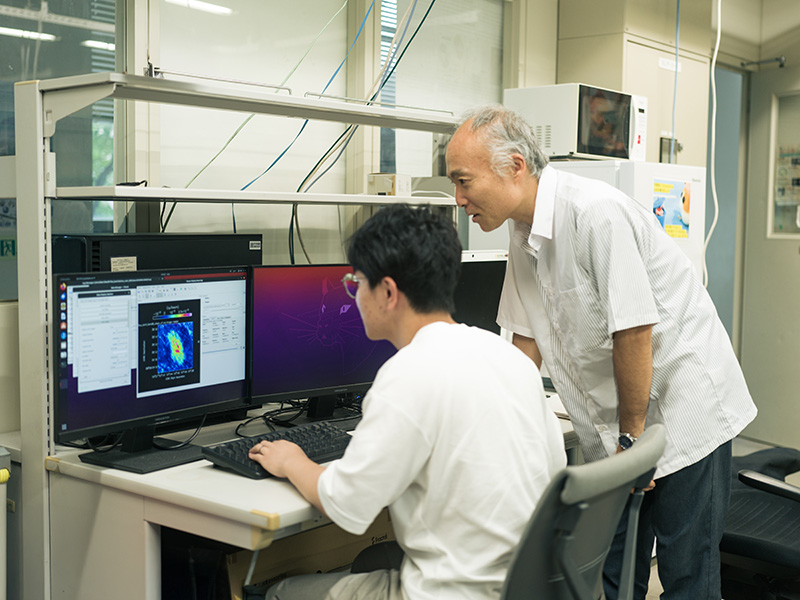

なかでも私たちの研究グループが取り組んでいるのは、宇宙で星や惑星がどうやって生まれているかの解明。それが叶えば、太陽系がつくられた経緯や、地球の生物にまつわる多くの謎を解く手掛かりになります。手法としては、宇宙にある分子雲(星が生まれる現場)や星の周りの円盤(惑星が生まれる現場)から放出される電波の観測と解析の繰り返し。膨大な観測データの質、精度を吟味して解析へ。天体観測と言えば、夜空に輝く星々を眺めるロマンチックなイメージですが、研究で私たちが実際に見ているのは計算機の画面ばかり(笑)。地道な作業をコツコツと積み重ねる大変さはありますが、解析が進み、画像として現れたときの高揚感でそれらは帳消しになりますよ。

■天文学の分野へ進んだきっかけはなんですか?

実は私、星座とかほとんど知りません。目に見える星空に関しては、一般的な知識レベルだと思います。なのになぜ天文学の道へ進んだのか? きっかけは大学に入って訪れました。高校時代から物理が好きで、大学の後期課程でも物理学へ進みたい気持ちがあったのですが、いかんせん成績面で自信が無くて。その時に「天文学なら宇宙の物理だからおもしろいのでは?」と思ったんです。劇的な動機ではないけれど、大学院生時代の多くを国立天文台・野辺山宇宙電波観測所で過ごすほど夢中になりました。そこから、電波天文学一筋です!

■「星や惑星が生まれる過程」から得られるものは?

前述した通り、「太陽系や地球の起源を解き明かす」ことにつながります。現在、地球以外に生命を確認できている星はありません。皆さんも不思議に思ったことはないですか? どうしてこの地球にだけ、驚くほど多様な生物がいるのか。命を育む惑星・地球はどうやって生まれたのか。宇宙の始まり、星や惑星の誕生は、常に人類の興味を惹きつける現象です。それを自分たちの手で明らかにしたいという欲求が、大きな原動力になっています。

また、電波天文学の研究では、電波望遠鏡や解析システム、画像作成といったハイテク技術を扱える必要があります。私自身もそうですが、電波望遠鏡の開発や評価などに関わる研究者も少なくありません。教育者として、そうした知識・技術を養う場を提供できていることで、宇宙開発に携わる人材育成につなげている自負もあります。何より、壮大な夢を仲間と語れる愉しさは得難い魅力だと感じています。

■今回導入したワークステーションはどう活用されていますか?

ALMA電波望遠鏡の観測データの解析に活用しています。観測データは、国立天文台のサーバを通じてダウンロードできる仕組み。1つのデータファイルだけで100GBほどあるのが当たり前だし、観測データをフーリエ変換して画像作成していく作業もあり、コンピュータには高い処理能力が求められます。本当に、これが無ければ私たちの研究は手も足も出せないんです(笑)。ところが、私自身は解析や処理の知識・技術はあっても、計算してくれるコンピュータの知識に疎くて…。そこで、大学に近く、フォローやメンテナンスで信頼できるアプライドに相談したんです。とても親身になって提案してもらい、現在のワークステーションを2023年2月より導入することとなりました。せっかくのスペックをまだ十分に活かしきれていない感じはあるものの、それでも解析の効率やスピードは格段にアップ。データ解析では、データの中にある誤差を取り除くキャリブレーション作業が重要ですが、そうした作業もスムーズに実行できています。

■これからの展望を聞かせてください!

65歳の定年退職まであと10年ほど。その期間に研究者として、最低1つはインパクトのある結果を出したいと考えています。ALMA電波望遠鏡を使って、大きなプロジェクトを手がけたいですね。そのための観測提案書も作成しなくては(ALMA電波望遠鏡での観測は、世界中から毎年選抜される提案書に基づいて行われている)。世界が驚くような発表ができるよう、アプライドのワークステーションを相棒にして最後の最後まで泥臭く進んでいこうと思います。